心理小知识:

心理效应——“贴标签效应”

在第二次世界大战期间,因美方没有充足的军力,便组织了关押在监狱里的罪犯上前线战斗。为此,美政府排了心理学专家对罪犯进行战前的训练和动员,并与其到前线作战。训练期间,专家们并没有过多使用什么训练的技术,只是让罪犯们每周给自己最亲的人写一封信。信的内容由专家们统一拟定。描述的内容关于“罪犯在狱中的表现如何地好”“如何接受教育、改过自新”。三个月后,罪犯们开赴前线,专家们又重新拟定了信,信的内容关于“自己如何服从指挥、勇敢”等。

实验结果,在战场上,罪犯们的表现毫不逊色于正规军。他们的战斗如同信中所描述一样,听从指挥、勇敢拼搏。

这边是“贴标签”最初的由来。

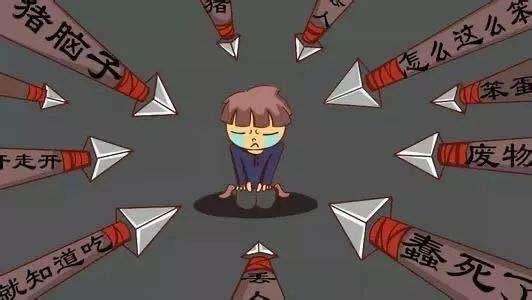

现在,我们社会弥漫着不同的贴标签形式:“XX婊”“XX症”……我们开始沉迷于在不同负面标签之中,朋友聊天也进入了“比惨”模式。“不如意”是我们现在社会的主题 。

但是,这个“主题”是谁按在我们身上的。我们是否有了解过这些标签为何存在、从何而来。为什么这些“负面标签”会成为潮流?是真的社会开始往“负面”的前走,还是某些人让我们认为社会是在往“负面”前走的?这些其实并没有所谓的正确解,在这个提出,只是觉得这种“负面的贴标签”形式,需要被看见,了解,然后做出自己的选择。

广播学当中有个词汇叫做“议程设置”

[该理论认为大众传播往往不能决定人们对某一事件或意见的具体看法,但可以通过提供信息和安排相关的议题来有效地左右人们关注哪些事实和意见及他们谈论的先后顺序。大众传播可能无法决定人们怎么想,却可以影响人们想什么。]

而我们很多时候都处于一个“拟态环境”之中

[◆ 拟态环境是指存在于我们头脑中的关于世界的图景,与现实相比,这种图景总是不完整的,并且通常是不准确的。李普曼断言,我们的行为是对这个拟态环境的反应,而并非对真实环境的反应。]

“贴标签”只是一种现象,而现象本身不存在好坏之分,但人有。如何使用一种现象,让我们心之向往所处能够向美好一往无前的出发,才是真正的超越自身。