最近,Alin跟我说,她能够主动去结交朋友了。

我听着Alin雀跃欢喜的声音,不由得为她感受欣慰。

记得,几个月前,Alin还是一个内向害羞不善言谈的孩子。她给我电话的时候,还不擅长清晰表达自己的想法。

只是说,大家都不喜欢跟自己玩。

身在国外,又处于疫情期间,一个人就显得更加的孤寂和无助了。

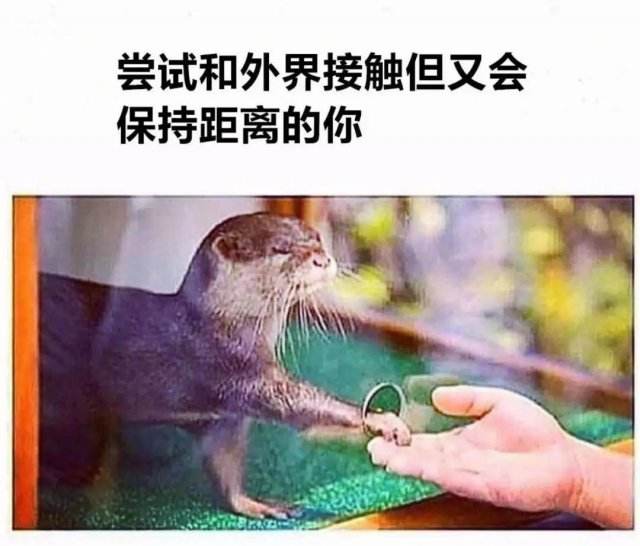

和Alin一起共同探讨“人际关系”的过程当中,我了解到。Alin本身有些轻微的“社恐”。

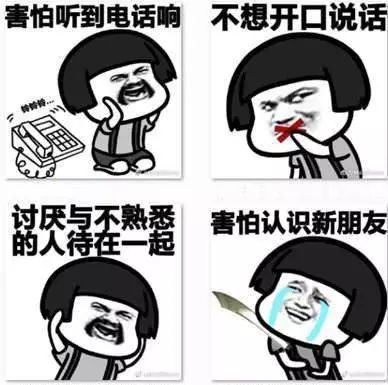

社交焦虑,也称为社交恐惧/社恐。具有社交焦虑的人会过分监控和关注自己在社交时的行为,并且会对自己的言行做出负面的评价。

对于Alin有轻微社恐来说。还没和他人进行交流时,便会开始上演自己的内心小剧场。

比如,在校园内偶遇朋友:

我要不要打招呼呀?打招呼了人家不理我怎么办?同学都没跟我打招呼,是不是不喜欢我?贸然打招呼会不会让人家反感?打了招呼要聊什么?

有学者在认知的角度上,了解了社交焦虑和社会认知的关系,提出了两种理论:“社会认知能力缺陷理论”和“高社会认知能力理论”。

1. 社会认知能力缺陷理论

这个理论认为,人们的社交焦虑,跟“看脸色”能力较弱相关。

比如,在人际沟通当中,朋友对某一个话题呈现出“不开心”的情绪了,但是我们还把TA解读成“乐在其中”。这种“解读错误”的频繁出现,会让自己总是被“莫名其妙”的拒绝。久而久之,我们便会畏惧社交场景,担心自己在未来的社交场景中发生错误。

2. 高社会认知能力理论

该理论认为,虽然高社会认知能力能够让自己更好理解他人,判断对情绪,但是它同时也会让自身对他人的评价更加敏感。很容易意识到自己被他人所关注和评价。

我们与他人的相处过程中,犯错误是常有的事情,但是我们害怕这些错误的发生,害怕他人的评价时,便很容易陷入“社恐”之中。

而不管是“社会认知高或低”,它们共同的特征都是:我们害怕被人际所“抛弃”。

换而言之,即使表面上我们看到了是“社恐”。实则,内心都是渴望亲密关系的羁绊。这是我们人类本能的希望,但是对于建立亲密关系的能力,是需要我们慢慢去学习。

心理学家凯利认为,关系是指二个人彼此能互相影响对方,并且互相依赖。也就是说,只有当两个人之间互相影响与依赖的时候,我们才能认定他们之间存在着关系。

如何走出“社恐”,创建自己的“亲密关系”呢?

01

关注自我,喜欢自己

不管是和谁建立关系,首先,我们要建立关系的对象都是和自己的关系。我们需要学会和自己相处,才能够从中去慢慢学习和他人相处。

可能,读者会很奇怪,我们不都是和自己相处吗?怎么还需要学习和自己相处呢?

我们可以自己想一想,我们花多长的时间是真的放在和自己建立关系上的。

社交、看八卦、游戏......这些时间的花费都多少是真的属于自己的?

在这个快速发展的时代,每个人都被催着往前跑,大家都在害怕跟不上他人的脚步,却很难停下来看看自己,关注自己的当下。

学生时期,是我们去关注自己当下,积攒能量的最好时期。掌握了当下,我们便有更多的能量去发现未来。

尝试给予自己一段全身心放给自己的时间。

这个时间,关注自己的呼吸,关注自己的情感,关注自己的声音。

而专注于自身身上,可能便预示着孤独。

对的,孤独是我们学会爱自己的方式。

我们可以做些很简单的练习去排除一些充斥在脑海里的杂念。单纯的把这个时间留给自己。

如,我们找一个舒适的坐姿坐着,闭上眼睛,努力看着眼前的白幕,尽力排除一切有干扰的画面和想法,然后顺从自己的呼吸节奏,不要去想它,也不要憋气,只是自然地跟着它的节奏,并在这样做的时候感到它的存在。

进而发现“我”的存在:我=我自己,作为我能力的中心,作为我的天地的创造者。

我们自己能够爱自己,才能够主动爱他人,关注他人。

02

喜欢自己,然后学习主动喜欢他人

维也纳著名的心理学家阿尔弗雷德·阿得勒写过一本书——《生活对你的意义》。在那本书里,他说:“一个不关心别人,对别人不感兴趣的人,他的生活必然遭受重大的阻碍和困难,同时会给别人带来极大的损害与困扰。所有人类的失败,都是由于这些人才发生的。”

我们建立了与自己的关系,接下来我们便有足够的能量,去关注他人。

在尝试和他人建立关系初始,我们需要对周围人物保持高度的兴趣和好奇心。试问,如果一个人和自己相处却不对自己产生兴趣,你会愿意跟这样的人,只说不听建立关系吗?

在建立关系的过程中,我们可以学着去“听”,听他人所言、感受他人的情绪情感。对他人的语言进行回馈。让对方感受到自己在听。

在这段关系,我们进行诉说的时候。在讲诉事情的时候,多用描述性的词语来代替有判断性偏见的词语,其次,避免在没有鉴定事实的基础上,就去推测和解析他人的想法。

而在整个关系的过程当中,我们需要全神贯注与他人进行互动,对关系抱着随遇而安的态度,而不是想要去掌控这个关系的走向。

只有真正从他人的角度出发,来发自内心地爱护照顾他人,那么亲密关系就能慢慢建立并保持长久。

想起一句话,少想回报,只是用心去对待这一件事情,你会发现有意外之喜。