留学生:“我们该何去何从”

kayla近期回国了,觉得自己的情绪状态不好进入了咨询室。

“最近很疲惫,”她说。“在国外的生活特别的孤独。”

她感觉自己跟他们都是不一样的,无法融入他们的集体之中,甚至觉得自己受排挤。她很想回家,可是拼尽全力考上了国外的学校,怎么能够说放弃就放弃。

食物的不同,语言的不同,人际关系的交往模式不同……累得自己无法喘气。

她想有一个喘气的空间,便走进了咨询室。

我了解到,kayla现在处于“一个人”孤独的心灵中,没有人看到他,感受到他的存在一样。即使和父母沟通,但总是会被“你不够坚强”类似的话语哽住喉咙。

在咨询室当中,我更多的是给予倾听、陪伴、支持,最重要的是使kayla有一个“理想化的镜像”。

这个“镜像”像镜子一样,我可以稳定而坚实的反射出kayla最客观和真实的存在;这个“镜像”为kayla创建一个“我在你眼睛里,看到的是我,而非其他”;这个“镜像”为kayla创造理想化的存在,她可以去表达所有的负面情绪而不会得到任何的批判。

我和kayla产生了情感上的联结,而这个联结就像为他注入心理弹簧,增强了心理弹性。让他有勇气一个人去面对,让他有能力去寻找自己的归属和建立自己的关系圈。

而这个过程还需要很长的一段时间,就像我们在咨询室当中重新回到婴儿时期,然后在咨询室中安全的长大。

kayla的情况,很多留学生都会有感同身受。家里的期盼、努力的过程、进入新群体的不适……这些都会给予自己无助和无望的感觉。好似我们是孤独一人、无法诉说、无人倾听、无人感受、无人懂。

随着我们在国外的时间越长,我们内心对归属感更加渴求。

而这些是因为我们没有关系上的联结,心理没有归属的依靠。

1.我们适应了环境,却迷失了归属

留学生们,在国外适应着不同的生活方式、节奏、价值观……我们需要把自己融入其中,但是学生们知道这并不属于自己的归属。我们会去适应不同的生活方式,而内心也需要一个地方让自己的内心有停泊的靠岸,有心的归属。

我们知道该如何努力获得别人的认可和接纳,知道穿什么衣服得体,知道该说什么话,知道怎样取悦他人——我们每天过着像变色龙一样的生活。

可是,适应≠归属感。

往往适应是归属感的阻碍,适应是为了使自己获得别人的接纳而审时度势,改变自我;归属感则不需要我们改变自我,而是保持自我。

留学生们,可能会适应一个群体,但是内心总会产生一种孤独感、茕茕孑立。

“我明明生活在群体之中,但,又生活在群体之外。”

当我们对归属感的需要能被满足,我们便能够适应环境,另一方面,只有我们表露出最真实的自我的同时,能够接纳,我们才能够真正的获得归属感。

人与人之间的关系影响着我们生活方方面面。

归属感是人类与生俱来的欲望,即渴望成为比自己更强大的事物的一部分。出于本能,我们常常通过适应环境和追求别人的认可来获得归属感,但适应和认可都不能取代归属感,反而会成为真正获得归属感的阻碍。只有当我们展露真实的、不完美的自我时,我们才能获得归属感。

我一直认为实体的距离、手可触碰到的具象事物,并不比上心的装满“实在”。这一份“实在”是心理对自身所归之处有所依,心理对未知之事有所控。

而这一份所依所控,正是自身背后的“归属感”。这种归属感,并不是我们的适应能力好,就能够充实的。

只有当我们可以在一个新地方建立起链接,自己真实主动的面貌被接受,我们才能够从中获得归属感。

我们每一个人都是社会性动物,是关系把我们每一个人链接在一起,是关系扶持着我们面向未知而无惧前方。即使是在深山中隐居的人们,他们也在探寻着关系,与自己的关系、与大自然的关系、与世界的关系。

我们来做个视觉测验:

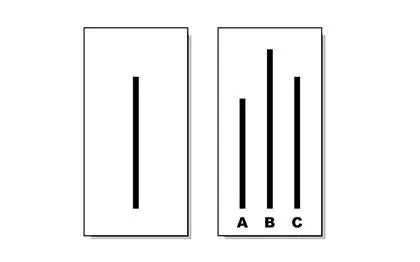

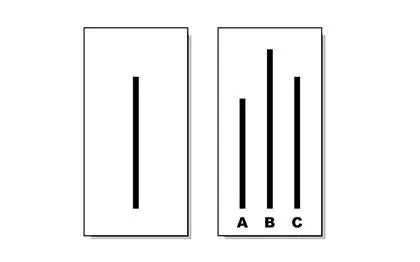

先让我们来看看上图的上面两张图,左边图片是一条标准线,右边的图片显示三条不同长度的线,其中有一条线与左边的标准线段等长。

好,现在让我们从右边的一组图片中选出一条与左边线段等长的线。你选择哪一条?

...

...

...

...

...

答案是C,你答对了吗?

其实答案很简单,一般情况下,我们都能够答对。

但,这不是一个真的视觉测验哦!

这是一个非常经典的“阿希实验”

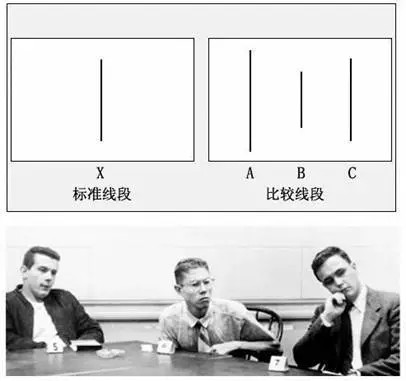

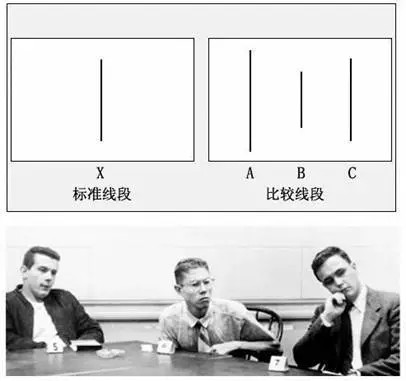

我们看上图有7个参加者,实则只有一个是真正的被试,其他人都是实验助手。实验一开始,每个人都会说出显而易见的答案,哪个线段是标准线段。

之后,实验助手便开始“欺骗”被试了,明明显而易见的C是标准线段,大家却选择B。以至于被试开始怀疑人生。

瞧瞧他一脸懵的表情。“心里一万个疑问从内心跑过”“什么,他们是认真的吗?”

被试在心理反复想着三个问题:我的眼睛有问题,还是别人的眼睛有问题?是相信大多数人的判断,还是坚信自己?我确信多数人的判断是错的,但我是否能够坚持自己的答案?

实验结果表明:被试者自己判断时,正确率超过99%,但跟随他人一起判断时,做出错误判断的比例平均达到37%,76%的被试者至少有一次迫于群体的压力,做出了从众的判断。当然,还有24%的人一直没有从众,他们按照自己正确的判断来回答。

这个“阿希实验”也就是一个“从众实验”。

这个实验告诉我们,即使在西方标志着个人主义的国度,绝大多数人都在寻找一个群体的归属。“寻找归属”是我们的本能需要,是必要,而不是可有可无。

2.传送爱的归属,让心灵有了靠岸

(1)不断学习:选择出国的学生们,我们都是为了开阔眼界以及成为更好的自己。而学习是我们目的的关键。学习有一个悖论:当我们发现自己了解得越来越少时,我们懂得越来越多。我们并不需要赶不上他人的步伐、节奏而焦虑。懂得我们自己的节奏,跟随自己的步伐即可。若要比较,便跟自己的昨天对比,我们是否进步一点点了呢?

(2)主动交流:我们学习另一个国家的语言,为了是获得更多的沟通顺畅和了解更多未知的知识,这些都是可以通过交流而得到的。我们感受的自己的内心,是什么阻碍了自己主动开口与人沟通的原因呢?去感受自己的情绪,接受这一部分,然后不忘初衷。拾起自己能与他人建立联结的工具,通过语言或者非语言的方式主动为自己寻找一个新地方的归属。

(3)用业余时间兼职:校园是一个方面,校园外的世界又是另一个不同的社会层面。我们可以通过了解实践,来了解不同人群的生活方式。这样可以促进我们的口语,也可以在自食其力中挣得的工资感受到成就感。同时,在提升自己的语言能力以及积累着社会经验,也加深自己身在这个国家的归属。

(4)了解当地新闻:我们的新闻是存在信息差的,我们身处在不同的地方,不同地方关注的角度和热点便有一定差异。我们通过了解当地的新闻内容、热点、寻找自己的感兴趣的新闻方向,了解当地的情况。

(5)寻求帮忙:初步进入一个新的国家之前,我们便有对一个新的学校和文化的设想。但是,真正进入之时,一定程度上,主观上的设想和客观上的现实是存在一定的偏差的。当我们不适应,不理解的时候,我们应该通过自己的可信的渠道去倾诉、去建议从而得到迅速和合理的指导。比如参加一些针对留学生的心理健康知识的讲座、心理咨询服务等。我们可以通过学校的具体提供的服务,发挥自己的能动性去处理好自己的环境适应、情绪压力等方面的问题。

当我们有自己心中有信念,确定自己的道路,寻找自己心中所靠,我们的心便能够稳定而坚实!